-¿Adónde van esas escaleras?

-Van… HACIA ARRIBA

[Los Cazafantasmas, 1984 · diálogo entre los Doctores Raymond Stantz y Peter Venkman]

Posiblemente dos películas de mi tierna infancia tengan la culpa de que hoy yo sea arquitecto – y no reniegue de ello-: el Coloso en Llamas y los Cazafantasmas.

Uno de los elementos más hechizantes de la arquitectura es esa fascinante sucesión de planos verticales -si los hay- y horizontales que sirven para que el torpe ser humano pueda cambiar cómodamente de nivel en cualquier tipo de construcción arquitectónica: la escalera.

La primera vez que visité la iglesia de Marco de Canavesses allá por el año 2000 tuve la suerte de poder verla como Siza habría querido. Sin barandillas ni en el coro ni en las escaleras que subían al campanario. Esas escaleras no tenían nada del otro mundo, salvo esa falta de barandilla que hacía que bajar por ellas fuera toda una experiencia… una experiencia un tanto terrorífica, la verdad.

Nadie se cae al mar aunque no haya barandillas

En una memorable entrada de esta humilde bitácora, les decía que para mí la escalera de la Saboya hacía retumbar en mi mente los versos de Roberto Iniesta y su vereda de la puerta de atrás; y es que por alguna razón las escaleras siempre me han llamado poderosamente la atención.

La vida es una escalera

A lo largo de mis viajes han aparecido otras escaleras tremendamente interesantes, unas desprovistas de todo decoro y con una existencia meramente funcional pero que atraviesan un lugar absolutamente mágico, como la que lleva por los entresijos del espacio interior de la doble cúpula con la que Brunelleschi cubrió Florencia de manera infinita.

entre las dos cúpulas de Florencia

Otras escaleras no se acaban nunca, talladas en la propia montaña, como las del tremendo e iniciático Fushimi Inari en Japón en el que la sucesion de toriis que jalona el escalonado recorrido convierte la ascensión -y el descenso- en una experiencia vital que acompañará para siempre a quien la haga.

Una escalera infinita

También hay escaleras icónicas de una ciudad, de un país y, prácticamente, del mundo como la absolutamente glamourosa escalinata de la Piazza d´Spagna en Roma, un lugar al que quien les escribe no se cansará de volver a volver jamás.

Una bravissima escalera con glamour

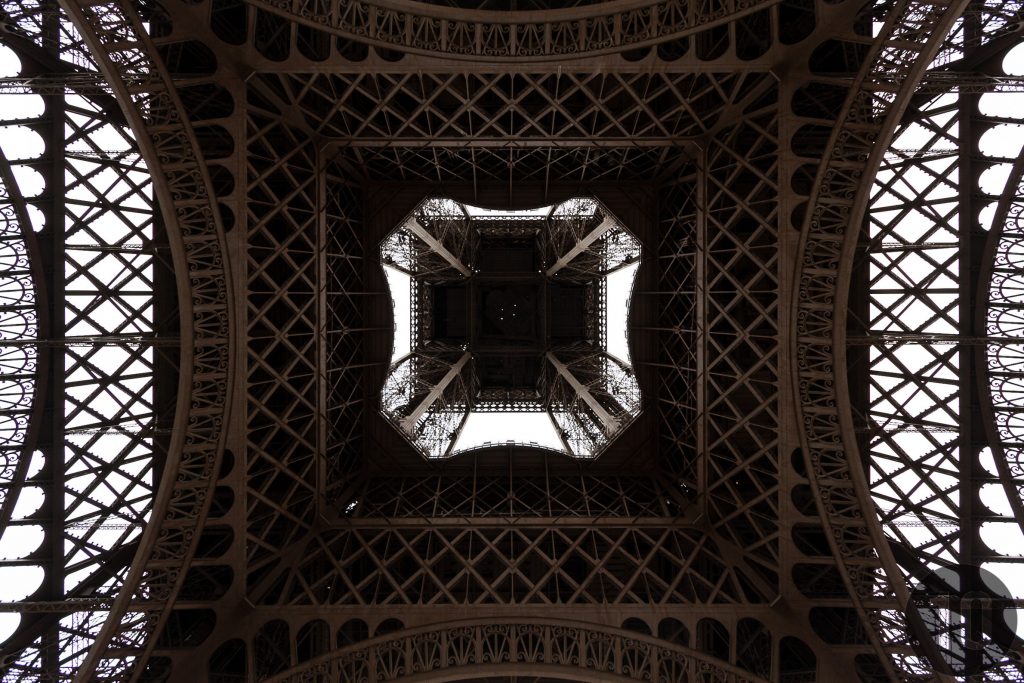

Hay escaleras metálicas, resbaladizas, peligrosas e imprescindibles que llevan hasta lo más alto de un mito, como las de la muy parisina Torre Eiffel que encaramándose a la esbeltísima estructura de metal roblonado alcanzan la elegancia que sólo la ciudad del Sena sabe ofrecer.

Metal roblonado

Hay escaleras de piedra que se desarrollan por una colina y son mundialmente famosas, como las de Schlossbergstiege, en Graz que suben al castillo y que bajan de él con la misma armonía y fatiga para el visitante.

desparramándose por la montaña

Hay escaleras de madera que siempre me han fascinado como aquellas que se posan en el impresionante picón que salvaguarda la presa de Aldeadávila y que, confieso, el poder llegar a ellas es una obsesión personal. Si algún gerifalte de Iberdrola lee estas líneas, por favor, haga feliz a este humilde atrapavistas y permítanle realizar el anhelado reportaje de las entrañas de esta colosal obra.

Si las buscan, las encontrarán

Hay fastuosas escaleras de mármol masivamente transitadas, como las del apabullante Hermitage de San Petersburgo en las que tratar que no salgan turistas con cara de turistas y haciendo cosas de turistas en las fotos es una labor imposible.

El muy transitado Hermitage

Hay escaleras de césped que sólo a un genio se le podían ocurrir, como las que se desparraman desde la plaza-patio del ayuntamiento de Saynatsalo y son tan absolutamente deliciosas que el poder verlas justifica un viaje al corazón de los Mil Lagos fineses.

Escaleras blandas

Hay escaleras que son casi rampas y además el final de un recorrido actuando como exquisito broche, como en los Museos Vaticanos.

Hay escaleras que no cuesta subir, ni bajar; que además son un icono de la (pos)modernidad y que consiguen subir un escalón en el concepto de la promenade como las del Pompidou, en París.

Escaleras para vagos

Hay escaleras que no se describen con palabras, por ser hechizantes. Escaleras que antes de convertirse en lugar de peregrinación cinematográfica eran una pequeña joya escondida en una apasionante ciudad, como las de la livraria Lello de Oporto.

Escalera abracadabrante

Hay escaleras de mentira que no son de verdad, como las del espectacular estadio de fútbol de Braga.

Esa mentira no es verdad

Hay escaleras que salvando solo unos centímetros de desnivel monumentalizan una colosal obra de arte, como las de la miesiana Neue Nationalgalerie de Berlín

La importancia del basamento

Hay escaleras encerradas en vidrio con la levedad y maestría danesas de Jacobsen

Maestría danesa

Hay hipnóticas escaleras que giran y giran y giran sobre sí mismas como las de la Villa D’Este.

Espiral ascendente

Pero, sin excepción, palidecen ante la más sutil, grácil, elegante, refinada y epatante de todas ellas. Es tal la magnitud de esta pieza universal que bien merece una entrada para ella sola.

No sean impacientes.

·············

Deberán perdonar la calidad de la foto de las escaleras de Marco Canavesses. Corría el año 2000, usaba una Canon EOS 300 y un Tokina 19-35. Revelaba yo los carretes con fortuna desigual y el escaneado no es muy bueno… pero es la única que tengo de esa escalera desnuda.

·············

Prepárense para la próxima entrada, que nos vamos al Norte y, a pesar del cambio climático, por estas fechas ya refresca.

·············

Un texto y fotografías, como siempre, propias y originales de quien les escribe, © pedro iván ramos martín. Si las usan citen procedencia y autor y tendrán mis bendiciones.

·············

Como ven, una vez más el autor ha tenido que viajar por aquí y acullá a lo largo de casi dos décadas para poder ofrecerles esta entrada. Si tienen a bien compartirla, habrá merecido la pena.

¡Muy buenas fotos! 😉